音乐爱好者苦于找不到融合国际水准与本土特色的文化盛宴久矣,2025天津音乐节以72天超长周期、百余场跨界演出给出答案,让经典艺术不再囿于殿堂,用沉浸式体验激活城市基因。

这场由政企院校联动的音乐盛事不仅刷新了观众审美体验,更将天津的欧陆风情与海河文化编织成独特的城市乐章。

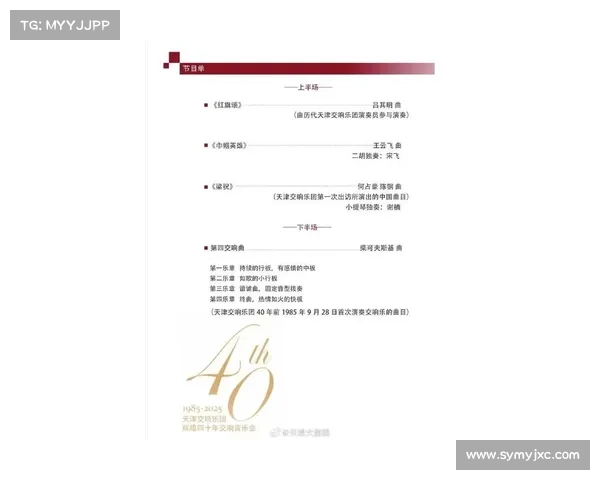

杜塞尔多夫交响乐团与慕尼黑童声合唱团的世界级演出固然亮眼,真正触动观众的却是本土音乐力量的集中绽放。

当120人联合乐团在闭幕式奏响《河海之韵》,民乐与交响的对话突破传统边界,既呼应了天津九河下梢的地理特质,又暗合中西交融的历史基因。

音乐家宋飞带领百人二胡阵演绎《光明行》时,弦声激荡中分明能听见文化自信的脉动。

值得玩味的是,这些超常规编制的演出并非简单堆砌人数,百人百筝在亲水平台的错落布局,其实暗藏声学设计的巧思。

音乐节真正高明之处在于将整座城市变成露天剧场。

利顺德饭店穹顶下的爵士乐、意风区石雕建筑间的《茶花女》,这些建筑本就是从历史中走来的沉默乐手。

移步换景的音乐动线设计,让观众在转角遇见艺术时,恍然惊觉城市本身才是最大的共鸣箱。

据说散场后,维多利亚公园的长椅上还留着游客用手机循环播放的《钟楼雅颂》旋律,这种自发的二次传播或许才是文旅融合的最佳注脚。

天津这波操作可以啊!

把五大道那些洋楼用活了,比单纯搞灯光秀有创意多了。

百人乐团这种规模看着就震撼,但更难得的是能把古筝、二胡这些民乐玩出新花样。

音乐节年年有,能让人记住城市特色的不多,那个在马可波罗广场唱《饮酒歌》的创意真心绝,听完真想来趟说走就走的天津游。